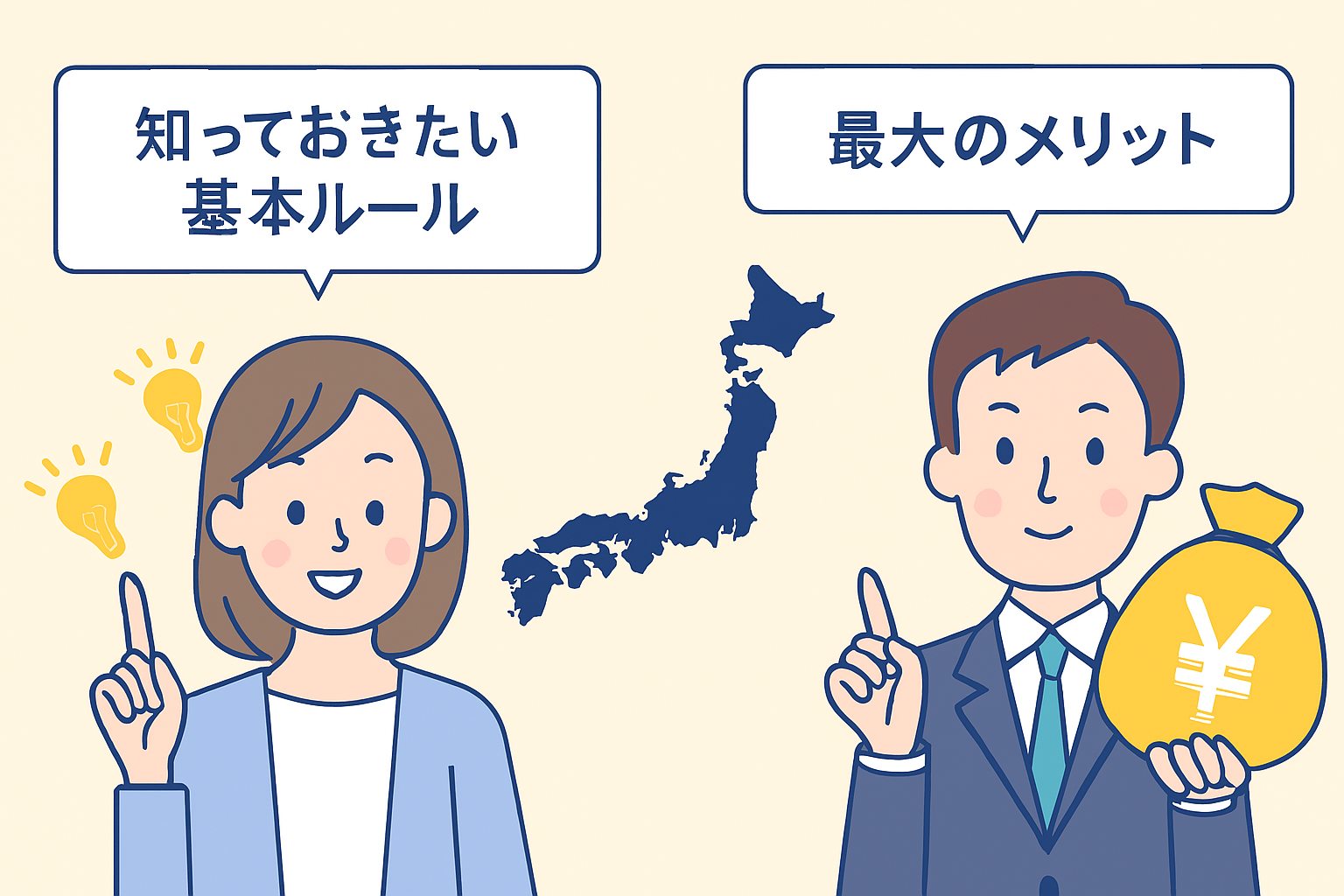

近年、節税や地域貢献の手段として注目を集めているふるさと納税。しかし、「仕組みが複雑そう」「私でもできるの?」と感じている人もいるかもしれません。

この記事では、ふるさと納税の基本ルールや利用条件をわかりやすく解説し、最大のメリットを詳しくご紹介します。制度を正しく理解し、お得に地域を応援しましょう。

ふるさと納税とは?その仕組みと基本のメリット

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、実質2,000円の自己負担で、自分の選んだ自治体(「ふるさと」でなくてもOK)に寄附ができる制度です。寄附をすると、その金額に応じて、税金の控除・還付が受けられます。

具体的には、寄附金のうち2,000円を超える部分が、所得税や住民税から控除される仕組みです。

メリット1:地域の特産品などのお礼がもらえる

ふるさと納税の魅力の一つは、寄附した自治体から地域ならではのお礼の品がもらえることです。

食料品、工芸品、体験チケットなど、地域ごとに多様な品物が用意されています。実質2,000円の負担で、様々な商品を受け取ることが可能です。

メリット2:税金が控除・還付される

寄附金額から2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されたり、当年の所得税から還付されたりします。

この控除・還付によって、実質的な負担を最小限に抑えつつ、お礼の品を受け取ることが可能です。

メリット3:地方自治体の活性化に貢献できる

寄附金の使い道は、教育、医療、環境保全など、自治体側が具体的に示している場合が多く、自分の意思で地域の課題解決や活性化を応援できます。「この地域を支援したい」という気持ちを具体的な行動に移せる点も、この制度の重要な側面です。

ふるさと納税を利用するための基本ルールと条件

ふるさと納税を最大限に活用するためには、いくつかの基本的なルールと条件を理解しておく必要があります。

1. 控除上限額がある

ふるさと納税で税金控除を受けられる金額には、上限があります。この上限額は、年収や家族構成などによって一人ひとり異なります。

上限額を超えて寄附した場合、超えた分は控除の対象外となり、全額自己負担となるため注意が必要です。多くのふるさと納税サイトには、目安の上限額を計算できるシミュレーションツールが用意されています。

2. 税金控除を受けるための手続きが必要

寄附をしただけでは税金控除は受けられません。以下のいずれかの手続きが必要です。

A. 確定申告

- 原則として、年間で6団体以上に寄附をした場合や、自営業者などもともと確定申告が必要な人が対象となります。

- 寄附金受領証明書を添付して、所轄の税務署に確定申告を行います。

B. ワンストップ特例制度

- 給与所得者などで確定申告の必要がない人が利用できます。

- 年間で5団体以内の寄附である必要があります。

- 寄附時に自治体に申請書を提出することで、確定申告が不要になり、税金の控除はすべて翌年の住民税から行われます。

3. 返礼品の割合制限

地方自治体は、返礼品の調達費用を寄附金額の3割以下に抑えること、そして地場産品とすることなどが、国の基準として定められています。この基準によって、適正な競争が行われ、制度の健全性が保たれています。

ふるさと納税を始める前に確認すべきこと

- 自分の控除上限額を知る: まずはシミュレーションで上限額の目安を把握しましょう。

- 返礼品と寄附金の使い道を選ぶ: どんな返礼品が欲しいか、どんな自治体を応援したいか、目的を明確にします。

- 手続きの方法を決める: 5団体以内ならワンストップ特例制度、6団体以上なら確定申告、と利用団体数に応じて準備を進めましょう。

これらの基本を押さえれば、ふるさと納税を安全かつ効果的に活用できます。

Amazonふるさと納税で寄附する

Amazonアカウントをお持ちであれば、いつもの買い物と同じように簡単に寄附手続きが進められます。まずは「Amazon ふるさと納税」のページをチェックして、あなたの応援したい自治体や気になるお礼の品を見つけてみましょう。

Amazonで「ふるさと納税」の特集ページをチェックする

コメント