「銀行からマイナンバーの提出を求められたけど、本当に必要なの?」「提出しないと、何か困ることがあるのかな?」

近年、銀行からマイナンバーの提出を求められるケースが増えていますが、その必要性や提出しない場合にどうなるのか、正確に理解できていない方もいるかもしれません。

この記事は、銀行におけるマイナンバー提出の義務の有無について、2025年9月の最新情報を交えて解説します。また、提出しない場合に起こりうる具体的な影響や提出方法、そしてよくある疑問まで、情報を整理し徹底的に解説します。

この記事を最後まで読むことで、あなたはマイナンバー提出に関する不安や疑問を解消し、適切な判断ができるようになるでしょう。

なぜ銀行はマイナンバーの提出を求めるのか?

銀行が顧客にマ銀行が顧客にマイナンバーの提出を求める主な理由は、法令(租税特別措置法、国税通則法、2024年4月施行の口座管理法など)に基づく義務と、より安全で円滑な金融取引を実現するためです。

具体的には、以下の目的があります。

- 税務署への報告義務:

金融機関は、利息の支払い、投資信託の収益分配金など、顧客の金融取引に関する情報を税務署に報告する義務があります。この法定調書作成事務にマイナンバーが必要となります。 - 特定取引における提出の義務化:

投資信託、NISA、債券、マル優・マル特(非課税貯蓄制度)、財形貯蓄、外国送金(支払い・受け取り)など、法令で定められた特定の金融商品やサービスを利用する際には、マイナンバーの提出が必須とされています。 - 預貯金口座付番制度への対応(口座管理法):

災害発生時や、相続発生時の口座照会を円滑に行うため、預貯金口座とマイナンバーを紐付ける「預貯金口座付番制度」が進められています(2018年1月より銀行には紐付け管理の義務が課せられています)。

これらの目的を達成するため、銀行は顧客に対しマイナンバーの提出を依頼しているのです。

銀行へのマイナンバー提出は義務なのか?

結論として、現時点(2025年9月)において、一般的な普通預金口座や定期預金口座の開設・維持のためにマイナンバーの提出は法律上の「義務」ではありません。

しかし、「義務ではない」という言葉には、以下の重要な留意点があります。

- 特定取引においては提出が必須:

前述の通り、投資信託、NISA、債券、外国送金など、法令で定められた特定の取引を開始する際には、提出が必須(義務)となり、提出がなければ取引を行うことができません。 - 「口座管理法」に基づく付番は任意:

2024年4月より施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づき、預貯金口座にマイナンバーを紐付ける「預貯金口座付番」は、お客さまの意思に基づくもので「任意」とされています。銀行は、この付番への協力を求めています。 - 銀行には紐付け管理の義務がある:

銀行側には、国税通則法等の定めにより、預貯金者等の情報をマイナンバーによって検索できる状態で管理する義務が課せられています(2018年1月より)。

したがって、一般的な預金口座について「提出義務」はありませんが、税務報告の必要な取引を行う場合は必須であり、今後の利便性を考えると提出が強く推奨されるという位置付けです。

マイナンバーを銀行に提出しないとどうなる?具体的な影響

マイナンバーの提出は義務ではマイナンバーの提出は任意とはいえ、提出しないことによって、主に特定の金融サービス利用や将来的な手続きにおいて、以下のような具体的な影響が出る可能性があります。

サービス利用・取引の制限に関する影響

- 投資信託やNISAなどの特定取引が開始できない:

提出が必須とされている投資信託口座、NISA口座、債券口座、外国送金などの新規開設や取引はできなくなります。 - 住所・氏名変更などの手続きが煩雑になる:

すでに口座を持っていても、住所や氏名に変更があった場合、銀行によってはその手続きと同時にマイナンバーの届出が必須となる場合があります。未提出の場合、手続きが滞る可能性があります。

将来的な手続き・利便性に関する影響

- 相続手続きが大幅に煩雑になる:

2025年4月からは「口座管理法」に基づき、マイナンバーを付番していれば、相続発生時に遺族が複数の金融機関に対して被相続人の口座有無の照会を一括で行うことが可能(任意)になります。マイナンバーを提出していない場合、この円滑な照会ができず、遺族が各銀行に個別に問い合わせる手間と時間がかかることになります。 - 災害時の照会・払い戻しに時間を要する:

災害発生時にもマイナンバーを用いた口座照会が可能ですが、未提出の場合は迅速な照会ができず、円滑な払い戻しに影響が出る可能性があります。 - 銀行からの継続的な依頼:

銀行側にはマイナンバーと口座を紐付け管理する義務があるため、提出がない場合、継続的に提出の協力依頼の連絡が来る可能性があります。

現時点で通常の入出金ができなくなるなどの直接的な影響は少ないかもしれませんが、将来的に特定の金融サービスを利用する際や、相続・災害時といった重要な局面で手続きが煩雑になるという点で、早めの提出が推奨されます。

銀行へのマイナンバー提出方法

銀行へのマイナンバー提出方法は、各銀行によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの方法で行うことができます。銀行へのマイナンバー提出方法は、各銀行によって異なりますが、一般的に以下のいずれかの方法で行うことができます。

- 窓口での提出:

銀行の窓口にマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類を持参し、手続きを行います。 - 郵送での提出:

銀行から送付された書類にマイナンバーを記入し、本人確認書類のコピーを同封して返送します。 - インターネットバンキング・アプリでの提出:

銀行のウェブサイトやスマートフォンアプリから、マイナンバーや本人確認書類の画像をアップロードして提出する方法が増えています。

提出に必要な書類の主な例:

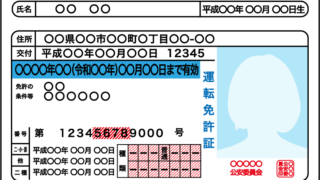

- マイナンバーを確認できる書類:

- マイナンバーカード(個人番号カード): 最も推奨されます。これ一枚でマイナンバー確認と本人確認が完了します。

- 通知カード(ただし、2020年5月25日以降に氏名・住所等に変更がある場合は利用不可)

- マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

- 本人確認書類:

- 運転免許証

- 健康保険証

- パスポート など(マイナンバーカードを提出する場合は不要)

具体的な手続き方法や必要書類は、必ず取引のある銀行のウェブサイトや窓口で確認してください。

マイナンバー提出に関するQ&A

Q. マイナンバーカードを持っていないのですが、提出できますか?

A. マイナンバーカードがない場合でも、氏名・住所等に変更がなければ通知カードと顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)の組み合わせなどで提出できる場合があります。詳しくは取引銀行にお問い合わせください。

Q. マイナンバーを提出することで、銀行が私の預貯金残高を国に報告するようになりますか?

A. マイナンバーの届出をきっかけに、金融機関が国に預貯金残高などを常時お知らせすることはありません。 国が預貯金者の口座情報を確認できるのは、法令に基づき、必要な税務調査や社会保障の資力調査などを行う場合に限られています。

Q. 複数の銀行に口座を持っていますが、それぞれの銀行に提出する必要がありますか?

A. はい、原則として、取引のあるすべての銀行にマイナンバーを提出する必要があります。

Q. マイナンバーを提出することに抵抗があります。安全性は大丈夫ですか?

A. 金融機関は、法令に基づき、顧客のマイナンバーを厳重に管理する義務を負っています。利用目的も法令で限定されており、適切な安全対策が講じられていますので、過度な心配は不要です。

まとめ:将来の利便性を考慮した判断を

現時点では、一般的な銀行口座へのマイナンバー提出は法律上の「義務」ではありません。しかし、投資信託や外国送金といった特定の取引を行う際には必須です。

また、2025年4月からの口座管理法による相続時の口座照会などの将来的な手続きの簡略化と利便性を考えると、早めに提出しておくことが賢明な判断と言えるでしょう。

マイナンバーの提出は、より安全でスムーズな金融取引、そして特に相続や災害時のスムーズな資産把握のために必要な手続きです。この記事を参考に、ご自身の状況に合わせて、適切なタイミングでの提出を検討してみてください。

マイナンバーカードの準備をスムーズに

銀行への提出の際、最もスムーズなのはマイナンバーカードの利用です。まだお持ちでない方、または手続きに不安がある方は、以下の記事でマイナンバーカードの申請方法やメリット、受け取り手順などを詳しく解説しています。手続きを円滑に進めるための情報にご活用ください。

コメント