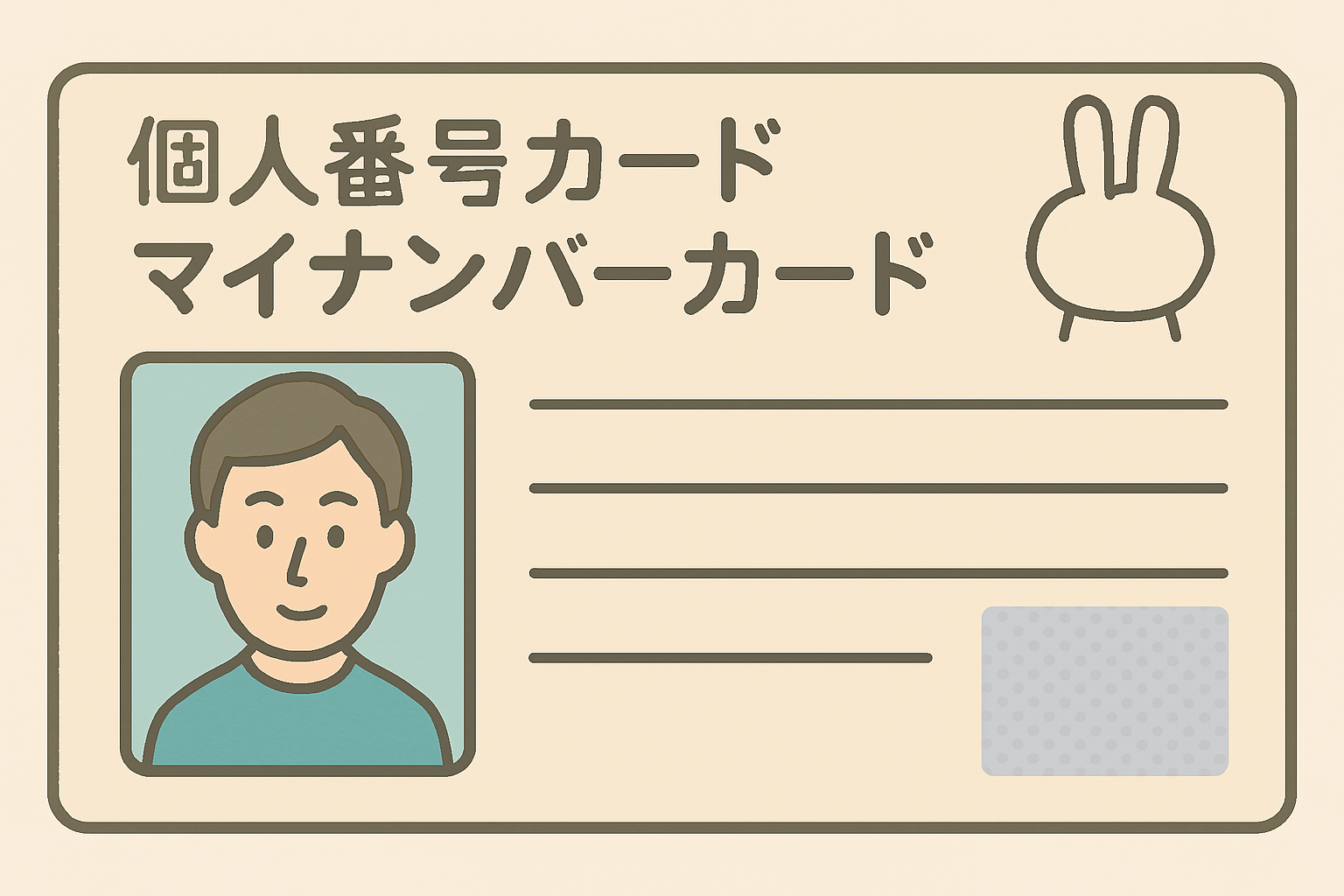

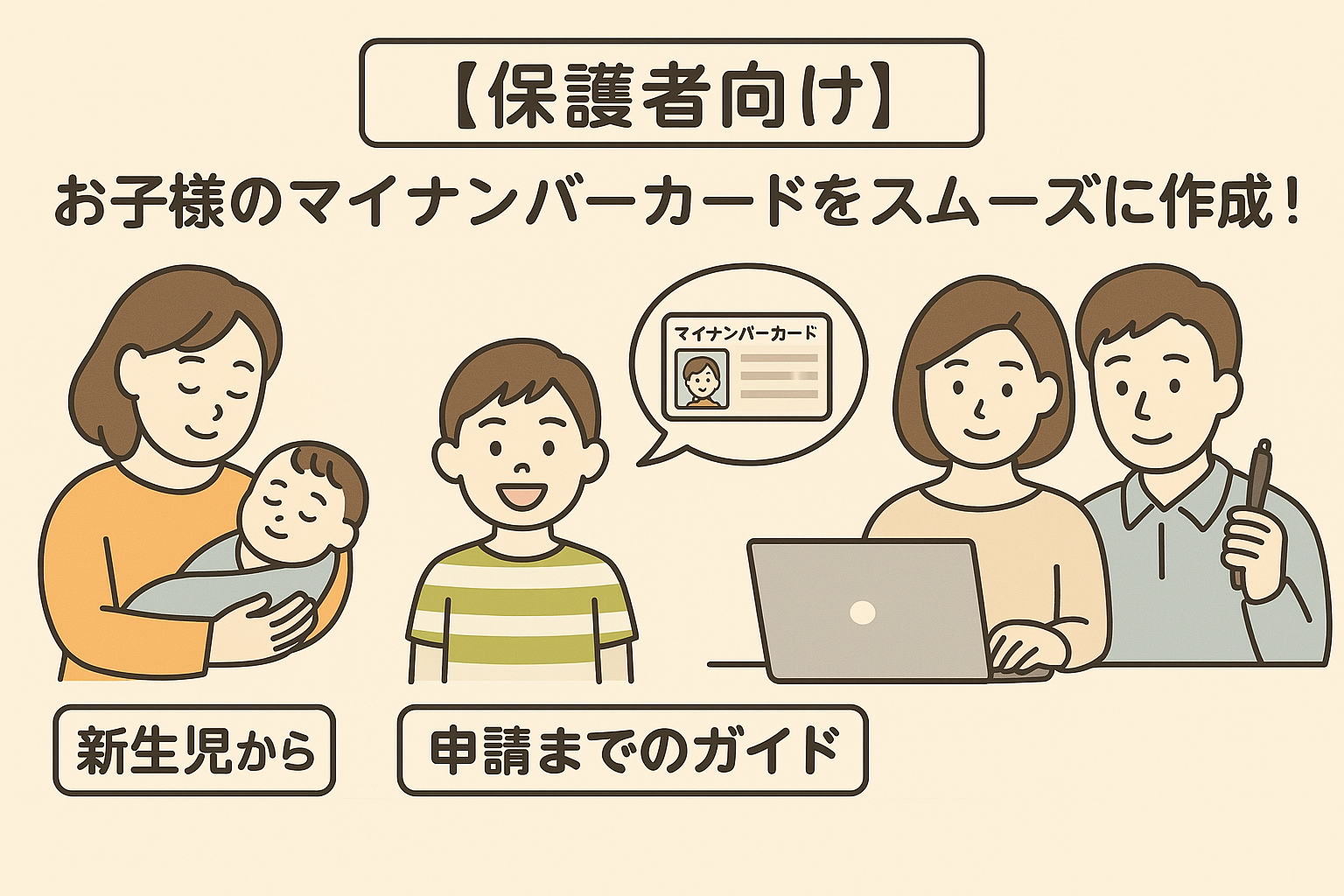

「うちの子もそろそろマイナンバーカードを作った方がいいのかな?」「新生児だけど、マイナンバーカードって必要なの?」「手続きが難しそう…」

お子さんのマイナンバーカードについて、こんな疑問や不安をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。近年、行政手続きのオンライン化が進み、お子さんにとってもマイナンバーカードの必要性が高まっています。しかし、その申請方法は意外と知られていません。

この記事では、新生児からお子さんのマイナンバーカードをスムーズに作成するための具体的な手順を、必要な書類から申請方法、そしてよくある疑問まで、保護者の目線でわかりやすく解説します。この記事を読めば、マイナンバーカードの申請がぐっと身近になり、安心して手続きを進められるはずです。

なぜお子さんのマイナンバーカードが必要なの?そのメリットとは

「子どもにマイナンバーカードなんてまだ早いんじゃない?」そう思われるかもしれません。しかし、お子さんのマイナンバーカードには、実は多くのメリットがあります。

- 行政手続きの簡素化:

- 児童手当の申請や保育園・幼稚園の入園手続きなど、多くの行政手続きでマイナンバーの提示が求められます。カードがあれば、スムーズに手続きを進められますよ。

- 将来的には、予防接種の履歴管理や、学校関連の手続きにも活用される可能性があります。

- 身分証明書としての活用:

- 医療機関の受診時や、将来的には図書館カードなど、お子さんの身分を証明する際に利用できます。

- オンラインサービスの利用:

- 「マイナポータル」を通じた行政サービスや、コンビニでの住民票などの証明書発行など、便利なオンラインサービスを利用できるようになります。

- 将来的には、お子さん向けのデジタルサービスが提供される可能性もあります。

これらのメリットを考えると、お子さんのうちからマイナンバーカードを作成しておくことは、これからの社会でますます重要になると言えるでしょう。

いつから申請できる?新生児でもOK!

お子さんのマイナンバーカードは、出生後、住民票が作成されてからすぐに申請が可能です。つまり、新生児でも申請できますよ。

多くの場合、出生届を提出してから1〜2週間程度で住民票が作成されます。その後、マイナンバーの通知カードまたは個人番号通知書が郵送されてくるのを待ちましょう。

申請前に準備するものリスト:忘れ物なくスムーズに!

お子さんのマイナンバーカードを申請する際に必要なものは以下の通りです。

- 個人番号通知書 または 通知カード:

- お子さんのマイナンバーが記載された書類です。出生後、住民票が作成されると郵送されてきます。

- 大切に保管しておきましょう。紛失した場合は、役所で再発行の手続きが必要です。

- 顔写真(お子さんのもの):

- 縦4.5cm × 横3.5cm

- 最近6ヶ月以内に撮影したもの

- 正面を向き、無帽、無背景

- 影やフラッシュの反射がないもの

- 背景に物が写りこまないもの

- 新生児の場合:

保護者が抱っこして撮影しても構いませんが、保護者の顔は写らないように注意しましょう。白っぽいシーツなどを背景に、赤ちゃんが寝ている状態で真上から撮影するのもおすすめです。 - ご自宅で撮影する方へ:

スマートフォンでも十分に綺麗な写真が撮れます。写真館で撮影する時間がない場合や、費用を抑えたい場合はぜひ挑戦してみてください。

- 申請書:

- 個人番号通知書と一緒に送られてくる申請書、または役所の窓口で取得できます。

- オンライン申請の場合は不要です。

- 保護者の本人確認書類:

- 運転免許証、パスポートなど(顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です)

- 代理人申請の場合:

- 法定代理人(親権者)が申請する場合は、戸籍謄本など親子関係を証明できる書類が必要になる場合があります。

- 自治体によって必要な書類が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

お子さんのマイナンバーカード申請方法:3つの選び方

お子さんのマイナンバーカードの申請方法は、主に以下の3つがあります。ご自身の状況に合わせて選びましょう。

- スマートフォンから申請(一番おすすめ!)

- メリット: 24時間いつでもどこでも申請可能。写真撮影もスマホで完結します。

- 方法:

- 個人番号通知書に記載されているQRコードをスマホで読み取る。

- 申請用サイトにアクセスし、必要事項を入力。

- スマホで撮影したお子さんの顔写真をアップロード。

- 送信ボタンを押して完了。

- 新生児の撮影のコツ: お子さんが起きているうちに、自然光の入る明るい場所で、白いシーツなどを背景にして撮影すると綺麗に撮れます。何度か撮影し、ベストショットを選びましょう。

- Amazonで探す:スマホ用三脚 があれば、ブレずに撮影できます。

- パソコンから申請

- メリット: 大きな画面で入力しやすく、写真データも扱いやすいです。

- 方法:

- マイナンバーカード総合サイトにアクセス。

- 申請書IDを入力し、必要事項を入力。

- パソコンに取り込んだお子さんの顔写真をアップロード。

- 送信ボタンを押して完了。

- 郵送で申請

- メリット: インターネット環境がない方でも申請可能です。

- 方法:

- 個人番号通知書に同封されている申請書に必要事項を記入。

- お子さんの顔写真を貼付。

- 返信用封筒に入れてポストへ投函。

- 返信用封筒がない場合は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。

申請から受け取りまでの流れと注意点

申請後、マイナンバーカードが手元に届くまでには、通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。

- 交付通知書(はがき)が届く:

- カードの準備ができると、自宅に交付通知書が郵送されてきます。大切に保管しましょう。

- 予約・受け取り:

- 交付通知書に記載された受け取り窓口(市区町村役場など)に、事前に電話などで予約を入れてから受け取りに行きます。

- 受け取り時に必要なもの:

- 交付通知書

- 本人確認書類(保護者のもの、お子さんのもの)

- 通知カード(お持ちの場合)

- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)

- お子さんも一緒に来庁する必要があります。(乳幼児の場合は保護者が抱っこでOKです)

- 暗証番号の設定が必要です。事前に考えておくとスムーズですよ。

- 署名用電子証明書(英数字6~16桁):e-Taxなどで使用

- 利用者証明用電子証明書(数字4桁):コンビニ交付などで使用

- 住民基本台帳用(数字4桁):住所変更などで使用

- 券面事項入力補助用(数字4桁):オンライン手続きで氏名などを自動入力する際に使用

よくある質問(Q&A)

- Q1: 新生児なので、写真がうまく撮れません。どうすればいいですか?

- A1: 保護者が抱っこして撮影しても構いませんが、保護者の顔が写り込まないように注意してください。白いシーツなどを背景に、赤ちゃんが仰向けに寝ている状態で真上から撮影すると綺麗に撮りやすいです。フラッシュは使用せず、自然光で撮影しましょう。

- Q2: 通知カードをなくしてしまいました。どうすればいいですか?

- A2: お住まいの市区町村の窓口で、再発行の手続きが必要です。その際、本人確認書類などが必要になる場合がありますので、事前に自治体のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

- Q3: マイナンバーカードを申請しないとどうなりますか?

- A3: 現時点では、マイナンバーカードの取得は任意です。しかし、将来的に行政手続きのデジタル化が進むにつれて、カードがないと不便を感じる場面が増える可能性があります。早めの取得をおすすめします。

- Q4: 有効期限はありますか?

- A4: お子様(15歳未満)のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。また、電子証明書は発行から5回目の誕生日まで有効です。期限が近づいたら更新手続きが必要です。

まとめ:お子様のマイナンバーカードは「今」が作り時!

お子様のマイナンバーカードは、行政手続きの簡素化や将来的なデジタルサービスの利用など、多くのメリットがあります。新生児からでも申請可能で、手続き自体もスマートフォンやパソコンを使えば、自宅で簡単に済ませることができます。

この記事でご紹介した手順とポイントを参考に、ぜひお子さんのマイナンバーカードをスムーズに作成し、その便利な機能を活用してみてください。きっと、子育て世代の皆さんの負担軽減にもつながるはずです。

コメント