はじめに:18歳未満のマイナンバーカード更新は「短い期間」が鍵

マイナンバーカードは、行政手続きのデジタル化が進む現代において欠かせないツールです。しかし、このカードの有効期間は、大人(18歳以上は10年)と比べて、18歳未満の方は「発行日から5回目の誕生日まで」と短く設定されています。この短い有効期間を見落とし、「期限が過ぎて使えない!」という事態に直面すると、焦りや後悔に繋がります。

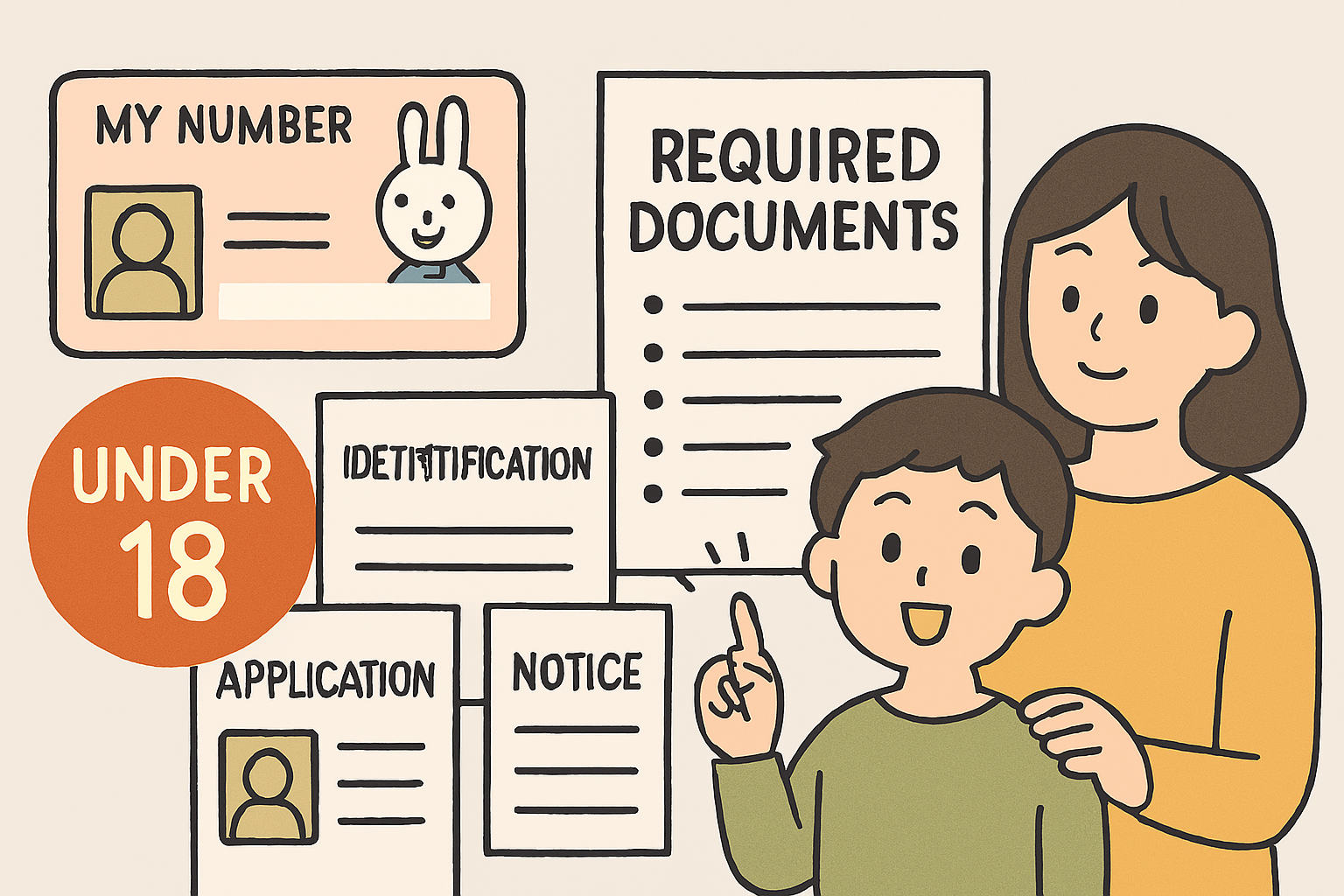

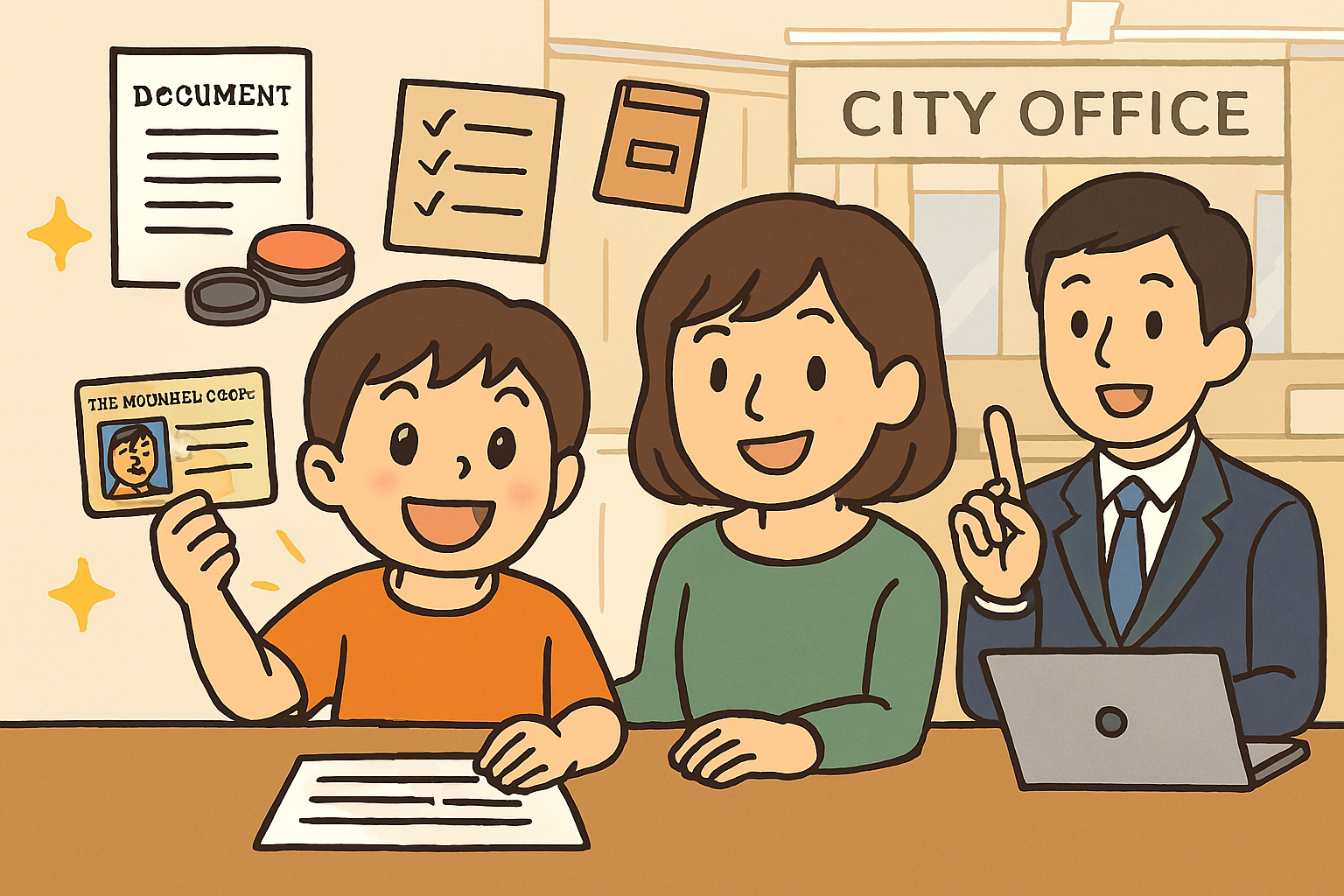

更新手続きは、有効期限の約2~3か月前に届く「有効期限通知書」をきっかけに始まります。未成年者の場合は、法定代理人である保護者の同伴と、本人確認書類の特別な組み合わせが必須となる点が大人の更新と大きく異なります。準備不足は手続きの長期化を招き、時間と労力を無駄にしてしまいます。

この記事では、18歳未満のお子様のマイナンバーカード更新手続きに特化し、保護者として「これだけは知っておくべき重要情報」と、煩雑な手続きをストレスなく完了させるための具体的な準備リストを徹底的に解説します。大切な家族の公的証明書を、正確な情報を基に、スムーズに更新しましょう。

更新手続きの成否は事前準備で決まる!必須書類5点と「代替案」

未成年者の更新手続きで最も重要なのは、書類の抜け漏れがないようにすることです。特に、お子様本人の本人確認書類については、顔写真付きの公的証明書を持っていない場合が多いため、念入りな確認が必要です。

1. マイナンバーカード(更新対象のカード)

有効期限が切れる前の、現在お使いのカード本体です。新しいカードを受け取る際に窓納します。

【注意点】

有効期限が切れてしまっても、原則として無料で再発行が可能ですが、紛失している場合は更新ではなく再発行の手続き(手数料が必要)が必要です。再発行には時間がかかるため、カードの所在を早めに確認することが肝心です。

2. 有効期限通知書(または申請書ID)

有効期限の約2~3ヶ月前に住民票住所に届くハガキです。オンライン申請に必要な申請書IDやQRコードが記載されています。

【代替案:通知書がない場合の対策】

もし通知書を紛失した場合や、住所変更などで届かない場合は、市区町村の窓口で「申請書ID」の再発行を依頼しましょう。このIDさえあれば、オンライン申請が可能になります。 また、オンライン申請用の申請書は、自治体のホームページからもダウンロードできる場合があります。

3. 18歳未満の本人確認書類(最も重要な組み合わせ)

お子様自身の本人確認書類は、顔写真付きの公的証明書を持っていない場合を想定し、以下のA群から1点、またはB群から2点(※推奨)の組み合わせで準備することが一般的です。

- A群(顔写真付きの公的証明書):パスポート、在留カード、身体障害者手帳など。

- B群(顔写真なしの公的証明書):健康保険証、医療受給者証、母子健康手帳(出生届出済証明がされているもの)、学生証(写真なしでも可)、児童扶養手当証書など。

【時短の極意:B群2点の代替案】

B群の書類を2点揃えるのが難しい場合、多くの自治体では、法定代理人(保護者)が証明したお子様の「顔写真証明書」をB群の1点として利用できる場合があります。

この証明書は自治体の指定様式であることが多いため、事前に窓口に「B群の書類が2点揃わない場合の対応」を確認することを強く推奨します。この代替案を知っているかどうかが、手続きの成否を分け、窓口で「足りない」と言われる不安を解消してくれます。

4. 法定代理人(保護者)の本人確認書類

18歳未満の更新には、法定代理人(親権者)の同伴が必須です。保護者ご自身の本人確認も行われます。窓口での手続きをスムーズに進めるためにも、以下の顔写真付きの公的証明書1点を持参するのが最も確実です。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート

- 顔写真付き住民基本台帳カードなど

顔写真付きの書類がない場合は、健康保険証や年金手帳などの顔写真なしの公的証明書2点以上の組み合わせが必要になります。

5. 代理権の確認書類(親子関係の証明)

法定代理人と未成年者との関係を証明する書類です(戸籍謄本、住民票の写しなど)。

【時短の極意】

原則として、お子様と保護者の方が「同一世帯」で、住民票に親子関係が記載されている場合は、戸籍謄本の提出が不要となる自治体がほとんどです。このケースが当てはまるか否かを事前に確認しましょう。 別居している場合や、住民票上の姓が異なる場合などは、発行後3ヶ月以内の戸籍謄本などの準備が必須となります。事前に窓口へ確認することで二度手間を防げます。

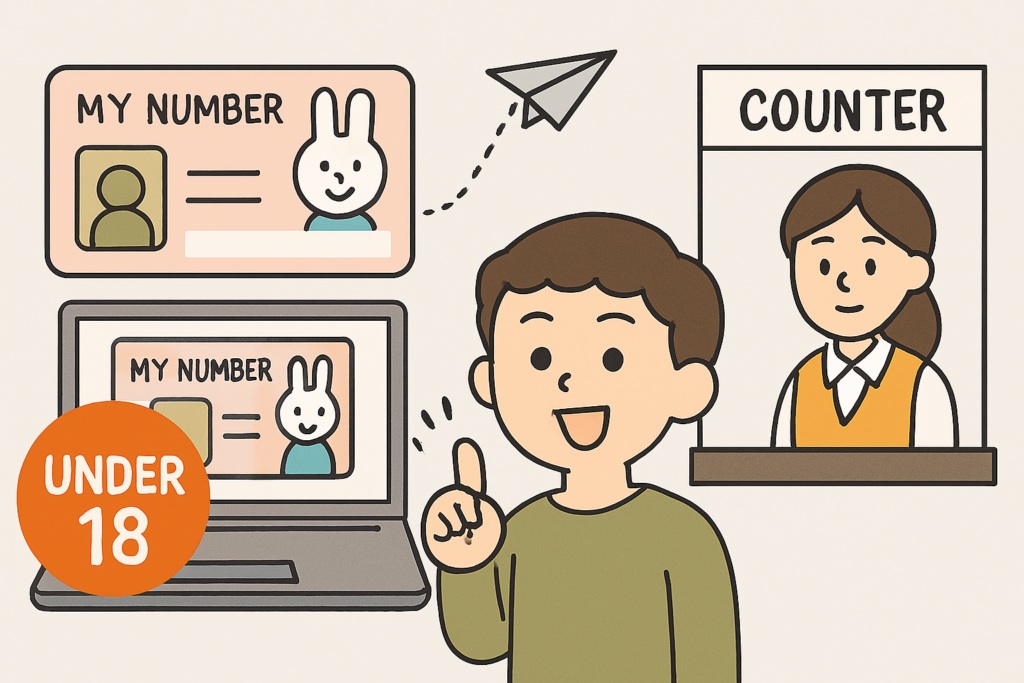

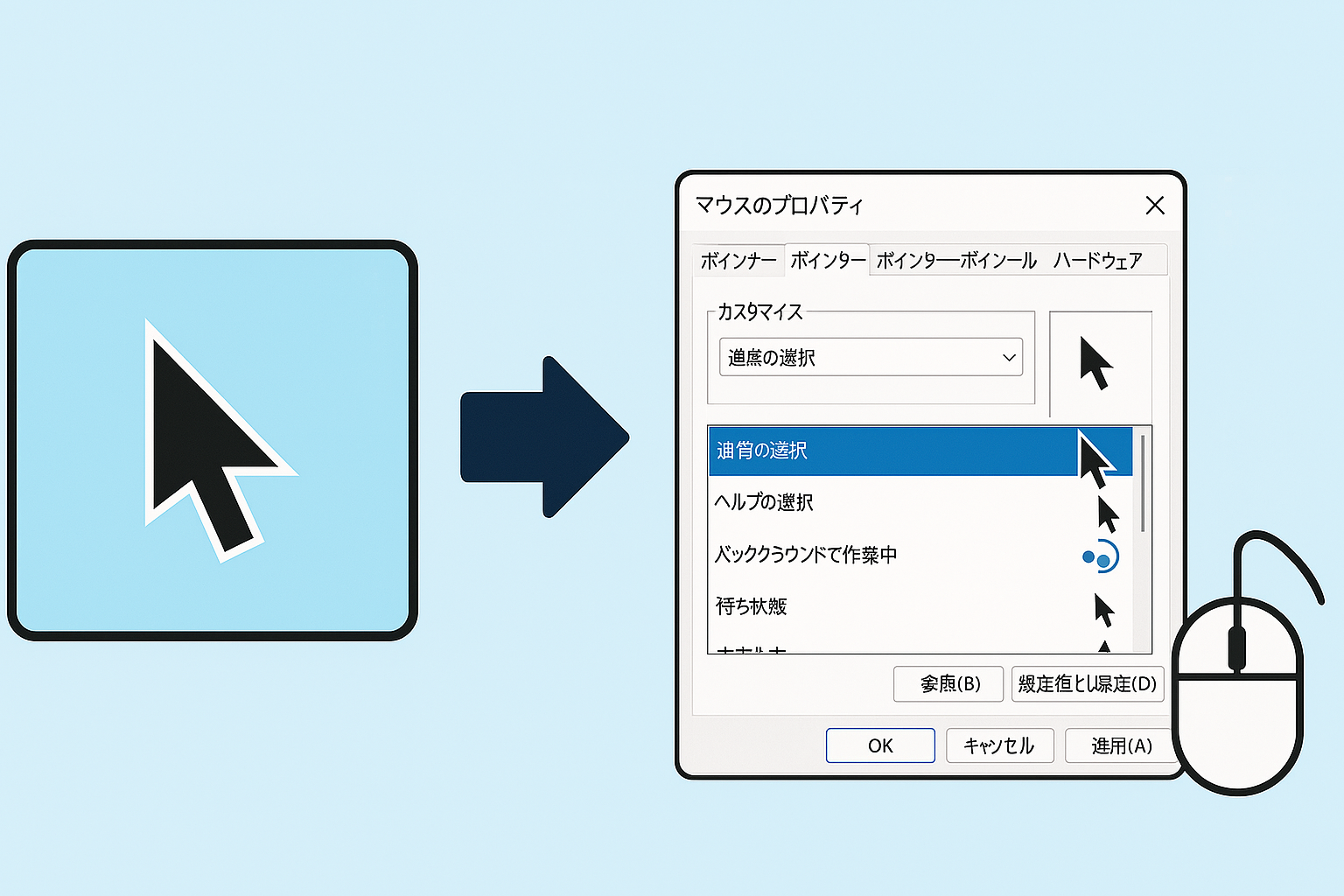

手続きは「オンライン申請」で効率化!ただし受け取りは窓口

更新申請の方法は主に「オンライン申請」と「窓口申請」がありますが、多くの保護者にとって最も効率的なのは、オンラインでの申請と、窓口での受け取りの組み合わせです。待ち時間や手間を大幅に削減できます。

オンライン申請の流れと保護者の役割

オンライン申請は、有効期限通知書にあるQRコードや申請書IDを使い、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも行えます。顔写真もスマホで撮影してアップロードできるため、写真館に行く手間が省けます。

- 申請主体:15歳未満のお子様は、法定代理人(保護者)が代理で申請します。15歳以上18歳未満のお子様は本人が申請することも可能ですが、その場合も受け取り時には保護者の同伴が必須です。

- 写真の規定:子どもの顔立ちは変化が早いため、なるべく直近に撮影した写真を用意します。不鮮明なものや規定外のものは差し戻しの原因となるため、背景やサイズなどの規定を厳守しましょう。

【最大の注意点】

オンラインで申請をしても、新しいカードの交付(受け取り)は原則として窓口での受け取りとなります。この受け取りの際、未成年者本人と法定代理人(保護者)の同伴、およびすべての必要書類の提示が必須となります。この一点は絶対に忘れないでください。

窓口受け取りをスムーズにする3つの極意

窓口での交付手続きをスムーズに完了させるために、以下のポイントを押さえましょう。

- 暗証番号の事前準備: 新しいカードに設定する暗証番号(パスワード)を事前に保護者が決めて控えておきましょう。特に「利用者証明用パスワード(4桁)」と「署名用パスワード(英数字6~16桁)」の2種類が必要です。事前に準備しておけば窓口での入力作業がスムーズに進みます。

- 必ずお子様と一緒に行く: カードの交付は、厳格な本人確認を行うため、未成年者本人の同伴が必須です。本人同伴が難しい場合は、手続きが複雑になり、追加書類が必要となるため、必ず本人と一緒に行くスケジュールを組みましょう。

- 混雑の少ない時間帯を狙う: 役所の窓口は、お昼休み時間や週明けは非常に混み合います。スムーズな手続きのために、比較的空いている平日の午前中(開庁直後)や夕方前を狙って来庁しましょう。書類をクリアファイルにまとめておくと、受付での出し入れもスムーズです。

まとめ:事前の確認と準備でストレスフリーな更新を

18歳未満のお子様のマイナンバーカード更新手続きは、有効期間が短いこと、法定代理人の同伴と代理権の確認が必須である点で、大人の更新とは異なります。

手続きを迅速かつ確実に完了させるためには、お子様本人の本人確認書類の組み合わせと、代理権の確認(同一世帯の住民票で済むか)の事前確認が最も重要です。この記事のチェックリストを活用し、不安なく更新手続きを完了させましょう。大切な公的証明書を更新し、次からの5年間も安心を手に入れてください。

更新後の「安心」と「活用」をサポートする厳選アイテム

マイナンバーカードの更新が無事に完了したら、次は「安全な保管」と「最大限の活用」を検討するステップです。お子様の重要な公的証明書を、安心して利用するためのサービスや製品をご紹介します。

【セキュリティ対策】お子様のマイナンバーカード、安全な保管対策はできていますか?

マイナンバーカードは重要な情報が詰まった「公的な身分証明書」であり、特にスキミングによる情報読み取りのリスクが指摘されています。更新後は、お子様自身が持ち運ぶ機会が増えるかもしれません。 情報漏洩や紛失を防ぐために、スキミング防止機能付きのケースや、紛失対策になるストラップ付きのカードホルダーの利用を強くおすすめします。大切な情報を守り、安心してカードを使わせるための備えです。

関連記事:さらに深く知って安心を高める

- 【次の更新までに知っておきたい】マイナンバーカードのメリットを最大限に活かす方法:親子で使える便利サービス徹底解説

- 【意外と知らない】マイナポイントを未成年者の口座に申し込む際の注意点と準備

コメント