すでに本格的な運用が開始されている「スマホ保険証」。健康保険証をスマートフォンに搭載し、病院の受付でスマホをかざすだけで本人確認が完了するこの仕組みは、私たちの受診スタイルを大きく変え、もうカードを持ち歩く煩わしさから解放されます。

「本当にスマホだけで大丈夫?」「どんな準備が必要?」といった疑問を解消し、スマートな受診を実現するためのポイントと、最新の情報を踏まえた注意点をまとめました。

なぜスマホ保険証が注目されるのか?その意外なメリットとは

単にカードレスになるという利点だけではありません。スマホ保険証は、あなたの健康と経済的な負担を軽減する、知られざるメリットに満ちています。

- より安全で質の高い医療につながる

過去の診療情報や処方薬、特定健診の結果などを、医師や薬剤師と迅速に共有できます。これにより、複数の病院にかかった際の薬の重複や、アレルギー情報などの伝達漏れを防ぎ、あなただけに最適化された安全な医療につながります。 - 窓口での支払いがスムーズに(高額医療)

医療費が高額になった際に利用できる「高額療養費制度」の限度額適用認定証が不要になります。窓口での支払いが自動的に限度額までとなるため、事前の手続きが一切不要になり、急な出費にも慌てずに済みます。 - 確定申告がグッと楽になる

マイナポータルから医療費の情報を一括で確認できるため、医療費控除の手続きが大幅に簡略化されます。レシートを一枚一枚保管し、集計する煩雑な手間から解放されるのは、非常に大きな利点です。

スムーズな利用に向けて、今すぐやるべき2つの準備

スマホ保険証の利用は、非常にシンプルです。下記の2ステップで準備は完了します。

- マイナンバーカードの利用登録とスマホへの搭載手続き

スマホ保険証を利用するには、まずマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録と、スマホへの搭載手続きが必要です。- マイナポータルアプリから登録: スマートフォンに「マイナポータル」アプリをインストールし、画面の指示に従って手続きを進めます。

- iPhoneユーザーへの朗報: 2025年6月24日より、iPhoneでも利用が可能になりました。最新のマイナポータルアプリからAppleウォレットに追加する形で利用できます。

- セブン銀行ATMでも登録可能: スマートフォンやパソコンが苦手な方でも、全国のセブン銀行ATMで簡単に登録手続きを行うことができます。

- 必要なパスワードの確認

登録や利用時には、実物のマイナンバーカードと2種類のパスワードが必要です。忘れている場合は、お住まいの市区町村の窓口で再設定が必要です。- 券面入力用暗証番号(数字4桁):本人確認に主に使います。

- 署名用パスワード(英数字6~16桁):確定申告など公的文書に署名する際に使います。

使う前に知っておきたい3つの注意点

便利さの裏側には、まだ過渡期ならではの注意点も存在します。これらを押さえておくことで、いざという時のトラブルを回避し、より安心して受診できます。

- 全ての病院で使えるわけではない

現在、オンライン資格確認の対応機器を導入した医療機関・薬局から順次利用が可能になっています。対応施設にはステッカーが掲示されているほか、厚生労働省のホームページでも公開されています。特に開始直後は未対応の施設もあるため、心配な方は事前に確認しておきましょう。 - バッテリー切れに注意

スマートフォンのバッテリーが切れてしまうと、当然ながらスマホ保険証は利用できません。受診する際は、充電状況に気を配るか、モバイルバッテリーなどを準備しておくと安心です。 - 読み取り不調時の代替手段を知っておく

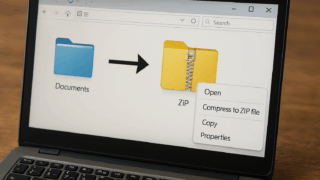

万が一、スマホがカードリーダーで読み取れなかった場合や、対応していない医療機関を受診する場合は、以下の代替手段があります。- 保険者から交付された「資格確認書」を提示する。

- 2026年3月末までの特例措置で、お手元の従来の健康保険証を提示する。

「スマホ保険証」は、私たちの暮らしをより豊かにする可能性を秘めたサービスです。上記のポイントを押さえ、新しい医療の形をスマートに使いこなしましょう。

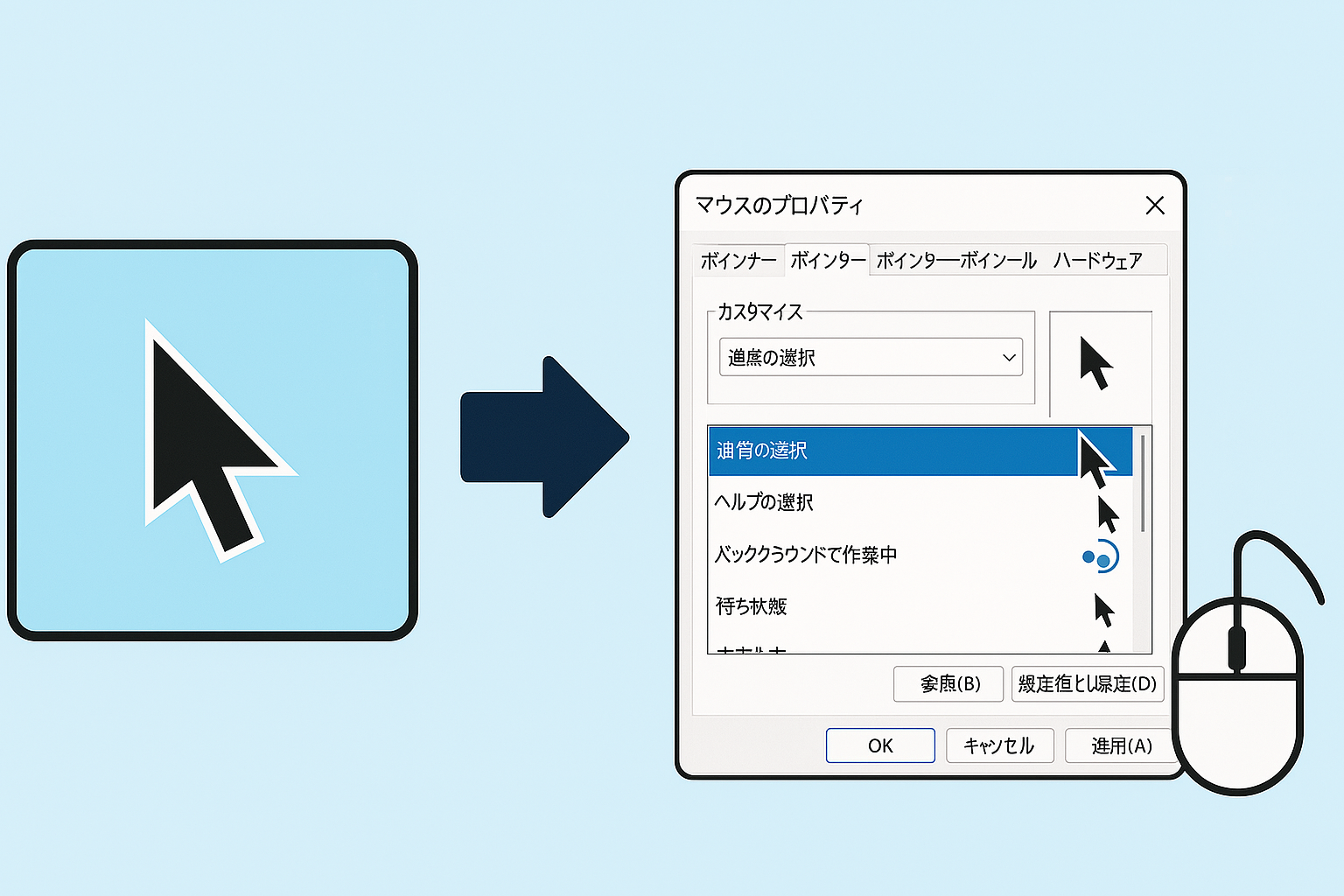

【動画参照】

- マイナポータルでの登録方法など、動画で確認できます。

より安心な医療のために:スマホと併用できるアイテム

スマホ保険証が使えない緊急時や、紙の資格確認書などを管理するために、補助的なアイテムを用意しておくと安心です。

あわせて読みたい記事

- 【最新】紙の健康保険証はいつまで使える?特例措置と「資格確認書」の基本

- マイナ保険証のメリットを最大化する!「情報連携」で得られる医療の質とは

- 知って得する!医療費控除が簡単になるマイナポータル連携の手順

コメント