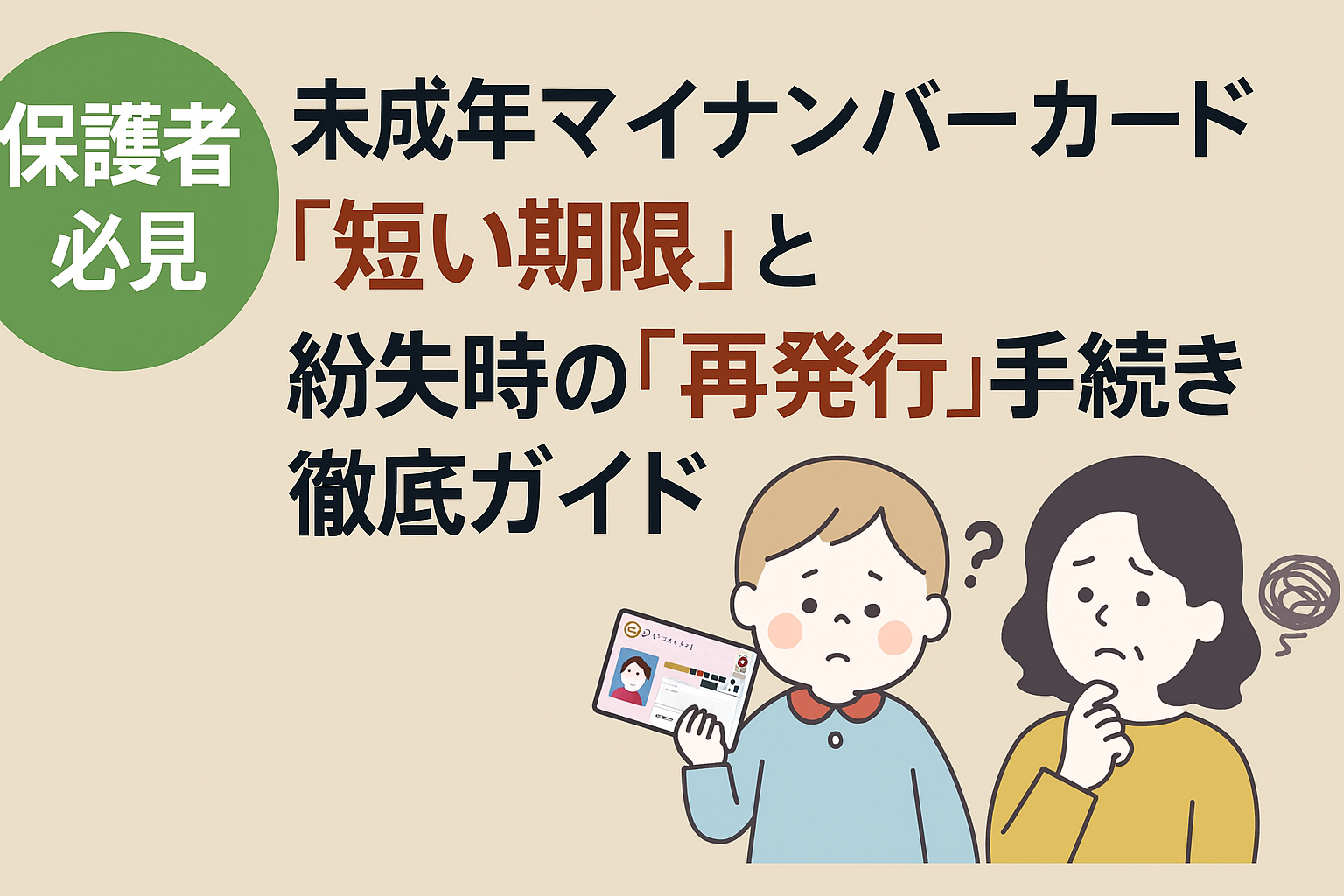

「更新」と「再発行」は全く別。お子様のカード管理で親が陥りがちな盲点を解消し、緊急時の対処法までを解説します。

1. 未成年カード特有の「短い有効期限」管理術

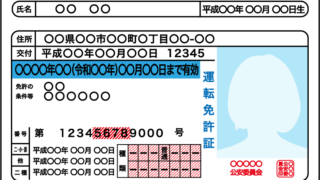

お子様のマイナンバーカードは、成人(18歳以上)のカードとは異なり、発行日から5回目の誕生日で有効期限を迎えます(18歳以上は10回目の誕生日)。

【最も注意すべき点】

この短い「5年の壁」により、中学生・高校生となり身分証明書として急に必要になった際、期限切れが発覚するケースが多発しています。

期限切れの3ヶ月前から更新手続きは可能です。カード裏面の期限をチェックリストに入れ、有効期限の3ヶ月前を目安に更新準備を始めるのが賢明です。

確認ポイント: カード本体の期限と同時に、更新が必要な電子証明書(こちらも有効期限は5年間)の期限も確認しておきましょう。

2. 紛失は「更新」ではない!再発行手続きの「3つの現実」

有効期限切れによる更新(原則無料)と、紛失・盗難・破損による**再発行(再交付)**は、手続きも費用も大きく異なります。特に紛失時は、以下の3点を親御さんが把握しておく必要があります。

| 現実 | 詳細 | 親が取るべき対処法 |

| 現実① 手数料がかかる | 再発行は原則、有料です。1,000円(カード本体800円+電子証明書200円)程度の実費手数料が必要です。 | 紛失が判明した時点で費用を準備し、迅速に再発行申請へ移行する。 |

| 現実② 交付までに時間がかかる | 申請から新しいカードの交付まで、通常1ヶ月から1ヶ月半を要します。急な受験や重要な手続きに間に合わないリスクが生じます。 | 紛失が判明したら、即座に自治体に連絡し、最短での交付スケジュールを確認する。 |

| 現実③ 緊急時の代替書類 | すぐにマイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを代替書類として活用できます。 | 再発行期間中のつなぎとして、住民票の写しを取得しておくと手続きが滞りません。 |

3. 紛失・盗難時の「スピード対応術」と手続きの流れ

お子様から「カードを無くした」と報告があった場合、個人情報保護のため、以下の3ステップを迅速に行動することが鉄則です。

ステップ1:カードの一時停止と警察への届出(最優先)

- フリーダイヤルで一時停止: マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡し、カードの一時利用停止を最優先で行います。

- 警察に遺失物届を提出: 最寄りの警察署に遺失物届を提出し、必ず受理番号(再発行に必須)を控えてください。

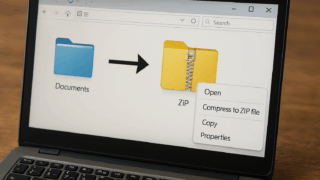

ステップ2:自治体窓口での再発行申請

警察の受理番号を手に、保護者(法定代理人)がお住まいの市区町村の窓口へ出向き、再交付申請を行います。

- 申請に必要な主なもの: 警察の受理番号、顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)、保護者自身の本人確認書類、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)。

ステップ3:新しいカードの受け取りと費用支払い

自治体から交付通知書が届き次第、窓口へ出向きます。この時に再発行手数料(1,000円程度)を支払います。

SNSの反応から: 「再発行に1ヶ月以上かかり、予定していた銀行口座開設に間に合わなかった」「受理番号がないと手続きが進まず焦った」といった声が散見されます。一時停止と受理番号の取得が鍵です。

4. 保護者が事前にできるリスク管理と「紛失させない」工夫

再発行の手続きストレスを回避するためには、日頃の管理が最も重要です。

- 保管場所の徹底: お子様と一緒に、カードの自宅での保管場所を明確に決め、「定位置」を習慣化させましょう。

- 利用の限定: マイナンバーカードを日常的な財布に入れず、必要な時(公的手続きなど)だけ持ち出すルールを家族で設けます。普段使いは健康保険証など別の身分証で代用させる意識が大切です。

- 暗証番号の管理: 親が暗証番号を控えておくことで、新しいカード交付時の設定や手続きをスムーズに進められることがあります。

この記事は、未成年者のマイナンバーカード管理において、保護者が注意すべき期限と紛失時の再発行手続きに特化した情報を提供しています。

コメント